C3-V3.4: Mechanische Verankerung

Inhaltsverzeichnis

Projektdaten

|

Titel | Title |

Bericht aus dem Jahrbuch 2020

MECHANISCHE VERANKERUNG VON CRC

Lagerung der Carbonbetonprobekörper am Freibewitterungsstand des Instituts für Korrosionsschutz Dresden

Ein Hauptziel des Vorhabens ist die Entwicklung von mechanisch wirkenden Verankerungsstrukturen für Carbonbeton (CRC). Daher wurden Maßnahmen und deren Einfluss auf das Verbundverhalten erforscht, mit denen der Verbund zwischen Bewehrungstextil und Beton gezielt verbessert und die Verankerungslänge verringert werden kann. Eine Variante war, Polymerüberzüge und kleinteilige Verankerungsstrukturen zu applizieren. Des Weiteren wurden gekrümmte und geformte Gelegestrukturen untersucht, um eine mechanische Verankerung der textilen Carbonbewehrung zu erreichen. Experimentell konnte dadurch eine Laststeigerung nach Aktivierung des umgeklappten Gelegebereichs im Endverankerungsbereich nachgewiesen werden. Bei diesen Tests kamen Gelege zum Einsatz, deren Polymertränkung speziell für die Verbundanforderungen und die thermische Formbarkeit des Textils entwickelt wurden. Als Ergebnis der unterschiedlichen Versuche wird das größte Potential zur Verbundoptimierung in der Ausnutzung des mechanischen Formschlusses der Garnform in Verbindung mit einer ausreichend steifen Polymertränkung liegt.

Der zweite Forschungsaspekt des Vorhabens ist das Korrosion im Carbonbetonbau. Hierfür wurden Proben mit einer anwendungsnahen Werkstoffkombination in hybrider Beton-Metall-Carbon-Bauweise hergestellt und unterschiedlichen Umweltbelastungen ausgesetzt. Das Hauptaugenmerk lag explizit auf der Kontaktkorrosion zwischen den metallischen Elementen und Carbonbewehrung. Mittels Schnellcarbonatisierung wurden bspw. Proben in beschleunigt gealtert und dann sowohl wechselnden Beanspruchung in einer Klimakammer als auch einer realen Freibewitterung ausgesetzt. Unter bestimmten Bedingungen konnte eine Korrosion an den metallischen Elementen beobachtet werden. Stark ausgeprägt war diese v. a. bei Proben mit unlegierten Elementen und hoher Chloridbeanspruchung sowie bei carbonatisiertem Beton. Beschleunigend wirkten Risse und Poren im Beton sowie der direkte Kontakt von Metall mit der deutlich edleren Carbonbewehrung. Vereinzelt kam auch eine Korrosion an Edelstahlelementen vor. Anhand der Ergebnisse lässt sich für die geprüften Werkstoffkombinationen schluss-folgern, dass Kontaktkorrosion der metallischen Elemente durch konstruktive Maßnahmen verhindert werden kann und sollte. Dichte, hochfeste Betone können die Korrosionsprozesse deutlich verlangsamen, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit und anderen Substanzen erschweren. Das Verhindern des direkten Kontakts ist aber in jedem Fall sinnvoll und zum Erhalt der Dauerhaftigkeit notwendig.

Bericht aus dem Jahrbuch 2019

MECHANISCHE VERANKERUNG

Im Vorhaben C3-V3.4 werden mechanisch wirkende Verankerungsstrukturen erforscht, durch deren Applikation ein verbesserter Verbund zwischen textiler Carbonbewehrung und Beton erreicht und eine Reduzierung der Verankerungslänge bewirkt werden sollen.

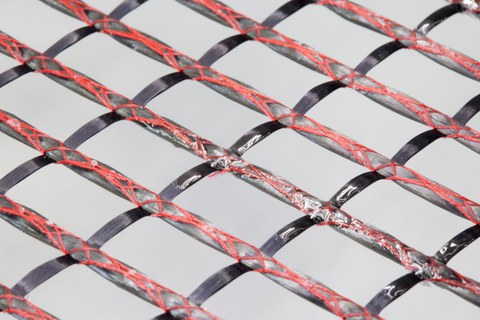

Mechanisch wirkende Verankerungsstruktur im Verbund zwischen Carbonfaserstrang und Beton

Ziel ist es, einzelne Bereiche der Textilbewehrung so zu verändern, dass eine lokale Verankerung auf kurzer Länge unter Berücksichtigung einer höchstmöglichen Materialausnutzung erfolgt. Die zusätzlich auf das Textil applizierten Strukturen wirken nach dem Prinzip des Formschlusses und stellen den Verbund anhand ihrer Geometrie sicher. Aus der Vorbetrachtung ergaben sich viele Faktoren, die einen Einfluss auf Form und Größe solcher Strukturen haben. Der Wunsch nach geringen Betondeckungen und die Geometrie der Textilgitter begrenzen die Verankerungsstrukturen in ihren Dimensionen. Die Dauerhaftigkeit des Verbundes zwischen Struktur, Beton und Carbongarn muss ebenfalls sichergestellt werden, wodurch Anforderungen an das Material und den Prozess der Applikation der Strukturen entstehen.

Carbongelege mit zusätzlicher Polymerbeschichtung zur Verbesserung der Verbundeigenschaften

Als Basis für die Versuche und als Referenz wurde ein flexibles Textil verwendet, das innerhalb des Vorhabens mit den Projektpartnern weiterentwickelt wurde. Das Augenmerk lag hierbei auf der Biegsamkeit des Textils sowie den Anforderungen an die Verbundeigenschaften. Einige Lösungsansätze mit unterschiedlichen Verankerungsstrukturen (Form, Material, Art der Applikation) erwiesen sich in den bereits durchgeführten Versuchen als vielversprechend und erzielten eine Steigerung der Verbundkennwerte. In Zusammenarbeit mit den Projektpartnern werden diese weiterentwickelt und Lösungen für die mechanische Verankerung von flexiblen Textilbewehrungen im Carbonbeton geschaffen. So befindet sich zum Beispiel ein thermoformbares Carbongitter in der Entwicklung, das die Fähigkeit besitzt, durch Einbringung von Wärmeenergie verformt werden zu können. So soll es möglich sein, einzelne Bereiche der Textilbewehrung einer definierten geometrischen Form, z. B. Faltung oder Schlaufe anzupassen und durch diese Form eine Verankerung im Beton zu gewährleisten.

Bericht aus dem Jahrbuch 2018

MIT FORMGEBUNG ZU MEHR VERBUNDWIDERSTAND

Auf den Garnenden applizierte Verankerungskörper

Bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts ist die Verwendung von Bewehrungsstahl im Massivbau nicht mehr wegzudenken und wird seither gründlich erforscht. Gegenwärtig wird der Verbund zwischen Beton und Bewehrungsstahl nicht mehr nur durch Haken und Schlaufen in den Bauteilenden sichergestellt, sondern auch durch aufgerollte oder aufgewalzte Rippen. Form und Anordnung dieser verbundverbessernden, geometrischen Veränderung wurden über Jahrzehnte hinweg bis zur heutigen Ausführung optimiert.

Der Verbund zwischen der Carbonbewehrung und dem Beton im noch jungen Textil- bzw. Carbonbetonbau ist hauptsächlich mithilfe der Kunststoff-Matrix, welche die Carbonfasern zu Fasersträngen verbindet, realisiert und durch Modifikation dieser stetig verbessert worden. Der Ansatz, den Verbund zwischen Beton und Carbonbewehrung durch die Form der Textilien zu verbessern, wie es auch bei den Betonstahlrippen im Stahlbetonbau passiert ist, soll in dem C3-Projekt „Mechanische Verankerung“ untersucht werden. Hierfür werden umfassende experimentelle Untersuchungen zum Verbundverhalten durchgeführt und verschiedene verbundverbessernde Maßnahmen erprobt, welche auf dem Prinzip des Formschlusses beruhen. Dazu gehören zum Beispiel aufgeklebte Kunststoffverankerungskörper oder strukturierte Faserstrangoberflächen.

Begleitend zu den im Otto-Mohr-Laboratorium durchgeführten Experimenten sollen die diversen Möglichkeiten in Simulationsmodellen untersucht werden. Basis für diese Betrachtungen bilden Referenzversuche, anhand derer die Verbesserung und/oder Verschlechterung des Verbundverhaltens in den einzelnen Phasen identifiziert und beurteilt werden kann.

Plastische Dehnungen im Betonmodells während des Garnauszugs

Die Umsetzung der Simulation erfolgt als dreidimensionales Strukturmodell mit Volumenelementen, welche die zwei Materialien darstellen. Der Verbund wird über Kontaktflächen generiert. In Abhängigkeit der auf die jeweilige Fläche wirkenden Querdruckkraft und des definierten Reibungsbeiwertes wird eine maximal aufnehmbare Haftzugspannung berechnet. Beim Überschreiten dieser Spannung gleiten die Flächen aneinander vorbei. Dadurch sind die für das Auswerten des Verbundverhaltens wichtigen Verbundspannungs-Schlupf-Kurven erstellbar und mit den im Labor durchgeführten Experimenten vergleichbar. Da die Computersimulation einen Einblick in das Material ermöglicht, liefert sie einen hohen Erkenntnisgewinn über die im Kompositmaterial wirkenden Verbundmechanismen.